نُورِ العِلمِ ودِفءِ الأبُوّةِ وحِكمَةِ الأجدادِ

بقلم / الدكتور أمين رمضان

هذه الصفحات ليست مذكرات تاريخية لحياتي، لكنها رحيق من بستان العمر الممتد لأكثر من سبعة عقود وقلمي هو النحلة التي تحول الرحيق لحروف على الأوراق

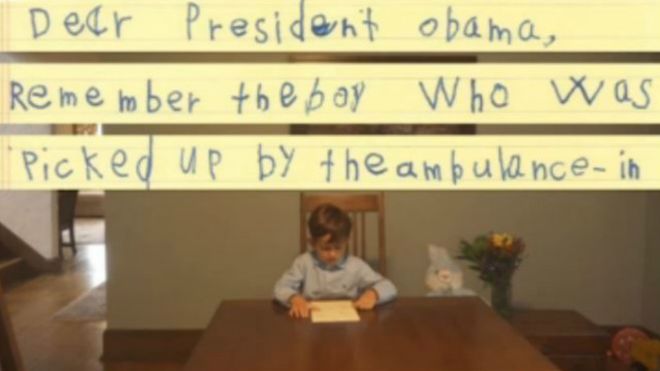

عندما هل علينا الحفيد الثالث، هو في كندا وأنا في مصر، كتبت عنه شعراً فاضت فيه مشاعري في قصيدة بعنوان “فارس”، جلست أتأمل نفسي بين حبي لأحفادي الثلاثة البعيدين عني، ومسؤوليتي تجاههم، وهي مسؤولية أدبية في المقام الأول، ومهمة في رأيي، ذكرني بها يوماً الدكتور جابر قميحة، الشاعر والأديب المصري البارز، عندما التقيت به قدراً في مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، عرفت منه أنه سيترك الجامعة ويعود إلى مصر، وعندما سألته عن السبب، قال لي: لأكون مع احفادي، شده للعودة مشاعر حب الجد ورسالته التربوية للجيل القادم، لترتوي الأجيال الجديدة من نبع الأخلاق والأدب والمعرفة، والإصرار للفلاح في الدنيا والآخرة.

تذوقت نفس المشاعر والأفكار التي جاشت بقلب الدكتور جابر قميحة وعقله من سنوات، لكنها تأججت مع الحفيد الثالث، كندي المولد هناك، وأنا هنا في مصر، فهل ستستمر نفس الرسالة، التي أشعر بها الآن، متخطية حواجز الزمان والمكان والإنسان.؟

خمسةٌ وسبعون عاماً مضت من عُمر الزمن، والزمن ما هو إلا أحدات متحركة، كنتُ أحسبُ خلالها أني قد حُزتُ مَفاهيم “المسؤولية” بتمكّن الأكاديمي وصَرَامة الباحث في رِحاب الجامعة. لكنني اليوم، أقفُ على عتبةٍ جديدةٍ لأكتشفَ أنَّ المَسؤوليةَ الحَقّة لا تُخطُّ بِمِدادِ الكتب، بل تُكتَبُ بِنبضِ القلوب وتُعاشُ في أدقِّ تفاصيل الوجدان. لقد كانت رحلتي، الممتدة من قاعات المحاضرات إلى أحضان الأبوة وصولاً إلى رزانة الأجداد، هي الرحلةَ الأكثرَ جلالاً وجمالاً، والأشدَّ مَخاضاً في آنٍ واحد.

ففي الجامعة، كنتُ أدركُ أنَّ كونَكَ أستاذاً يعني في المقام الأول أن تبني القدرة على التفكير الناقد والإبداعي وغيره من المهارات التي تشكل عقلية الطالب القادر على حل المشكلات بطرق إبداعية واتخاذ القرارات. لم أكن مجردَ ناقلٍ معرفة عن علوم الأرض التي تشكلت عبر خمسة مليارات سنة فقط، بل تأمل هذه المعرفة، كنتُ أحملُ بين ضلوعي أمانة “الأبوة العلمية التي تسعى لحث الطلاب على التفكير والتأمل”. كنتُ ألمحُ في مآقي طلّابي تلك الحيرةَ الّتي سكنتني يوماً، فأيقنتُ أنَّ غرسَ قيم حب المعرفة، والتعلم مدى الحياة، والنزاهة والصبر وغيرها في أرواحهم لا يقلُّ شأناً عن كشفِ أسرار طبقات الأرض وكشف أسرار صفحات كتاب تاريخ الأرض، المسجل في طبقاتها وصخورها، وهواءها، آيات بينات للدارسين في أي مكان في العالم. كنتُ أناجي نفسي بأنَّ هؤلاء الفتية هم بوابتُنا نحو المستقبل المشرق، وأنَّ واجبي هو صياغة عقولٍ منفتحة ونفوسٍ أبية تعتمدُ على ذاتها، تماماً كما كنتُ أتوقُ لنفسي حينَ شققتُ طريقي من كنفِ أسرةٍ بسيطةٍ ناضلتُ فيها لأصنعَ ملامحَ غدي بفضل الله وحده.

أما الاختبارُ الأكبر، فقد كانَ داخل جدران مَنزلي. حينَ بلغتُ الخامسة والثلاثين، وآنستُ بقدوم أبنائي الثلاثة، استيقظَ في أعماقي شعور الأبوة الّذي علّمني أنَّ الحبَّ الحقيقي يكمنُ في صمتِ التضحية، وفي السهر الطويلِ لغرسِ قيمةٍ أو تقويمِ خُلُق أو بناء الشخصية المستقلة التي تعتمد على نفسها، دون أن تسرقني بالكامل انشغالاتُ العلمِ من دِفءِ مَسؤوليتي التربوية كأب. كنتُ أصبو أن يرتوي أبنائي من مَعينِ العلمِ والتربية معاً، بيقينٍ يدركُ جوهرَ الإسلامِ الصافي المَنثورِ في آياتِ الكونِ المَنظورة وآيات القرآنِ الكريم المسطورة.

واليوم، وأنا أتوسّطُ أحفادي الثلاثة، أجدني في حضرةِ فصلٍ جديدٍ من فصولِ العشقِ الإلهي. معهم، استحالَ “التوجيهُ” إلى “امتنانٍ” بليغ؛ فأنا أرى حصاد رحلة العمر تتلألأُ في ضِحكاتهم الطاهرة. مع الأحفاد، تستعيدُ الروحُ قدرتها على عناقِ اللحظة الحاضرة، ويغدو الحبُّ في هذه المرحلة “حكمةً” نودعها إياهم بوقار، كمن يبذرُ بذوراً في أرضٍ طيبة، واثقاً أنَّ ريها بفيضِ الحبِّ سيجعلها تُثمرُ خيراً مباركاً يمتدُّ عبر الأجيال.

إنها رحلةٌ بدأت بقدسية التعلّم، وتوّجت بجلال الحب. وبين رداء الأستاذ، وقلب الأب، وحكمة الجد، أيقنتُ أنَّ الإنسان لا يُقاسُ عُمره بكرِّ السنين، بل بمقدارِ ما خلّفَهُ من أثرٍ طيِّبٍ في نفوسِ من أحبّهم وأحبّوه، وفي جودة حياة مجتمعه الذي وفر له طريق العلم.

السبت 3 يناير 2026